Projektpartner

Das Konsortium des Verbundvorhabens setzt sich aus den drei Forschungspartnern FhG IOSB, geoSYS und 3S Consult zusammen. Hinzu kommen als Unterauftragnehmer und Anwendungspartner die Stadtwerke Bühl sowie als assoziierter Partner die Fernwasserversorgung Thüringen.

Arbeitspakete

Die Komplexität der zu leistenden Entwicklungsarbeiten zur Erreichung der gesetzten Ziele erfordert ein breites Know-how in verschiedenen Bereichen: Datenbanken, Hydrogeologie, Datenanalyse, Prognose und KI, Netzsimulation, Kommunikation, Sensorik, Softwareentwicklung.

Das Projekt ist in sechs Arbeitspakete (AP) untergliedert, wobei ein AP der Koordination und dem Ergebnistransfer gewidmet ist. Die Projektkoordination wird von 3S Consult übernommen.

Auf organisatorischer Ebene sind zunächst die Aufgabenverteilung abzustimmen sowie eine detaillierte Spezifikation der beiden Use-Cases zu erstellen. Die Anforderungen aus den Use-Cases werden daraufhin in die technischen Anforderungen an die einzelnen Komponenten und Algorithmen übersetzt.

Implementierung von Prognose-Modulen für

- Wasserbedarfs

- Wasserdargebot von Quellen

- Verfügbarkeit regenerativer Energien

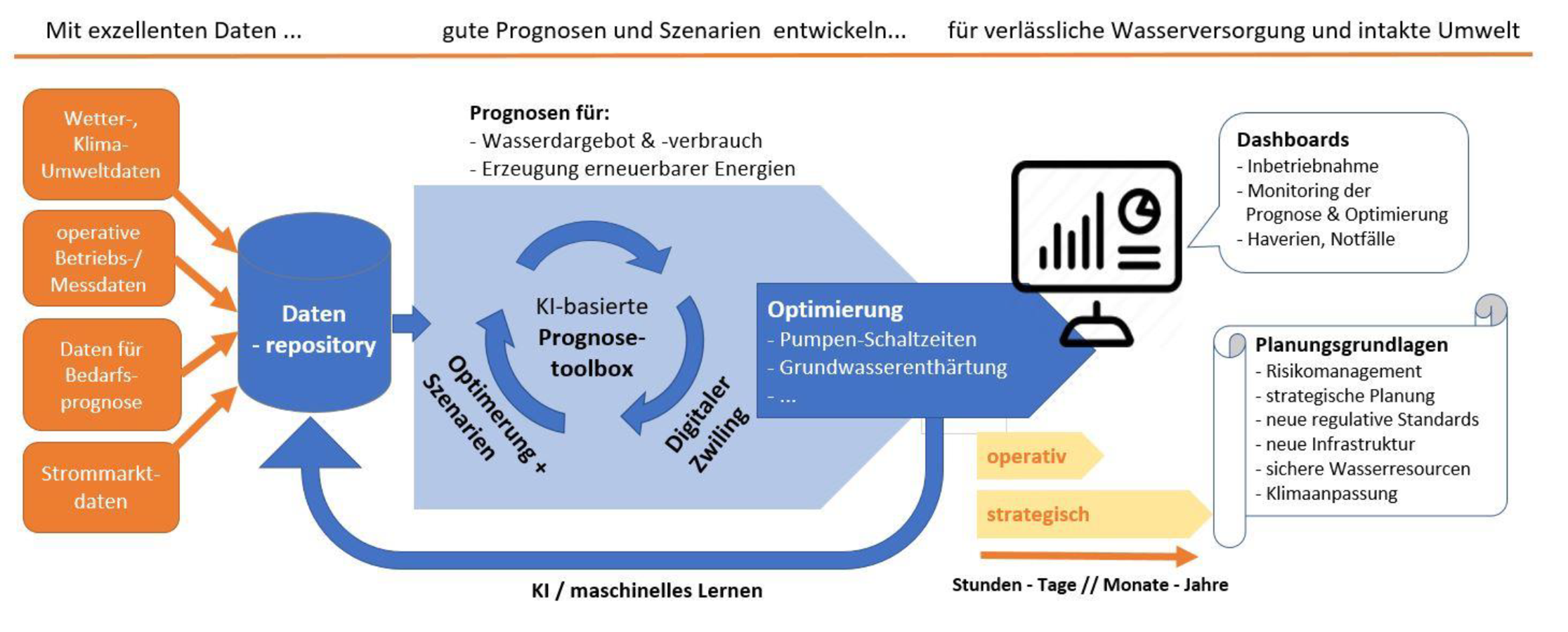

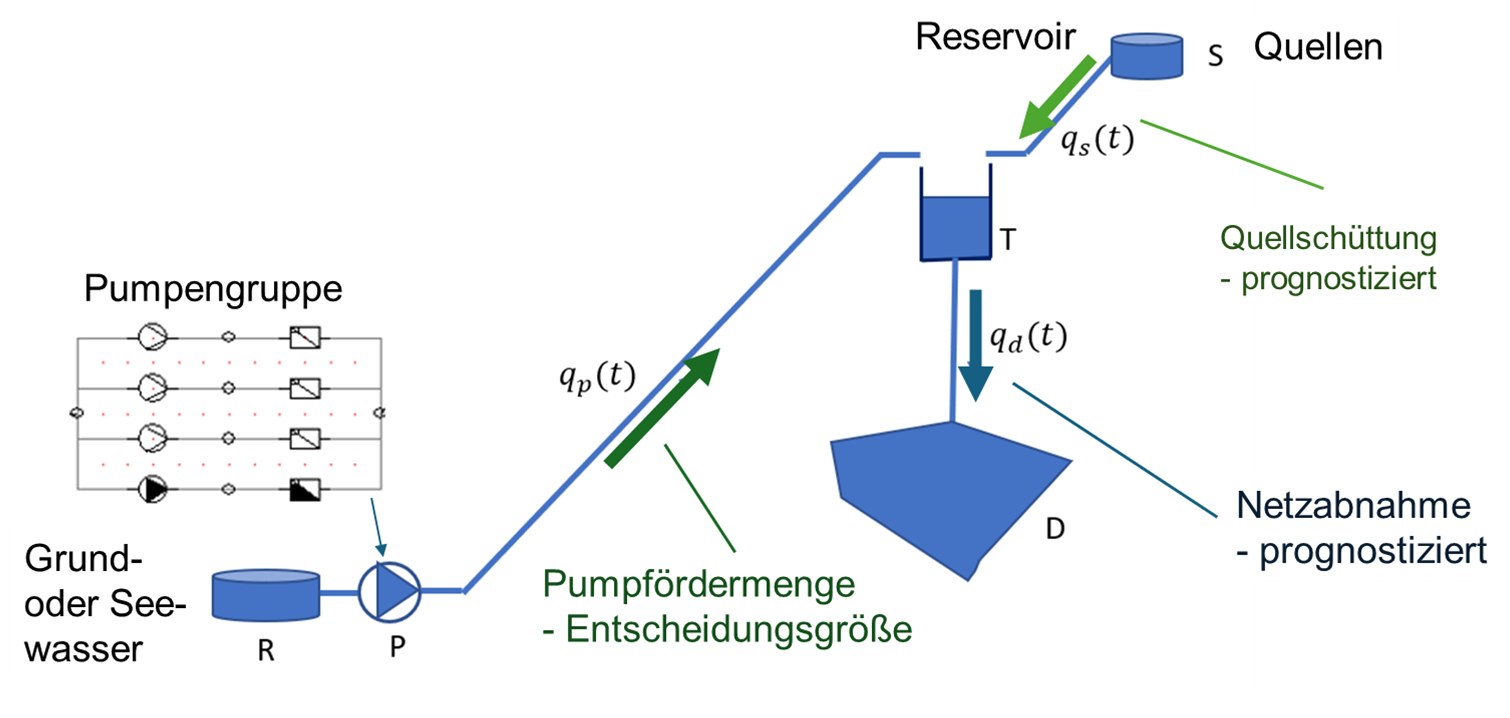

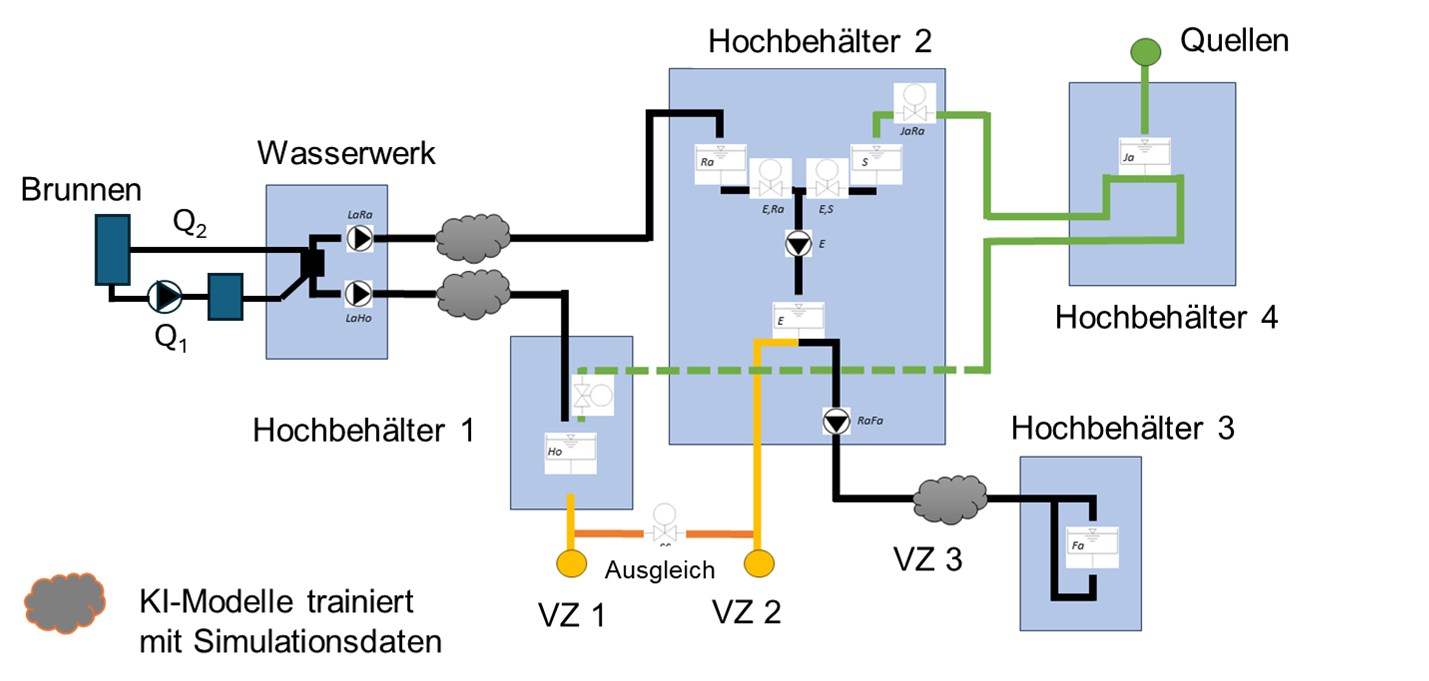

Das bestehende Simulationsmodell der SW Bühl wird an die Plattform datentechnisch angebunden. Neben den Prognosen werden Prozessdaten aus dem Leitsystem über die Plattform bezogen und das Simulationsmodell automatisch auf den aktuellen Betriebszustand eingestellt -> Digitaler Zwilling.

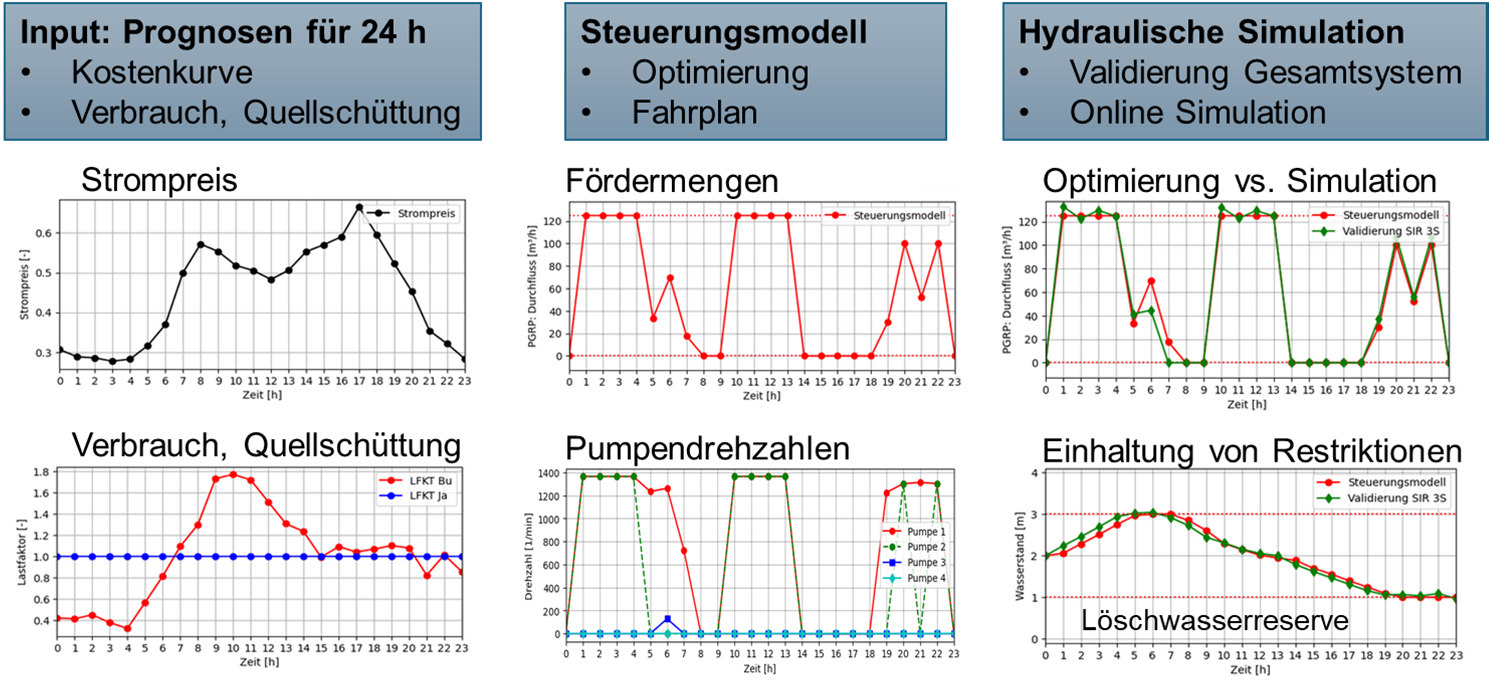

Der Optimierer hat die Aufgabe, durch geschickte Wahl der Schaltzeiten von Pumpen und Mischungsverhältnissen den Energieeinsatz nicht-regenerativer Energien sowie den Einsatz von Chemikalien für die Wasserenthärtung zu minimieren. Zur Überprüfung der Zulässigkeit der berechneten Fahrvorschläge kommt eine weitere Simulationsinstanz zum Einsatz.

Das Arbeitspaket beinhaltet die Mensch-Computer-Schnittstellen für den operativen Betrieb. Die offene Datenplattform stellt die zentrale Datengrundlage zur Verfügung. Elementar sind die offenen Schnittstellen, (API’s), die es erlauben beliebige Systeme einzubinden.

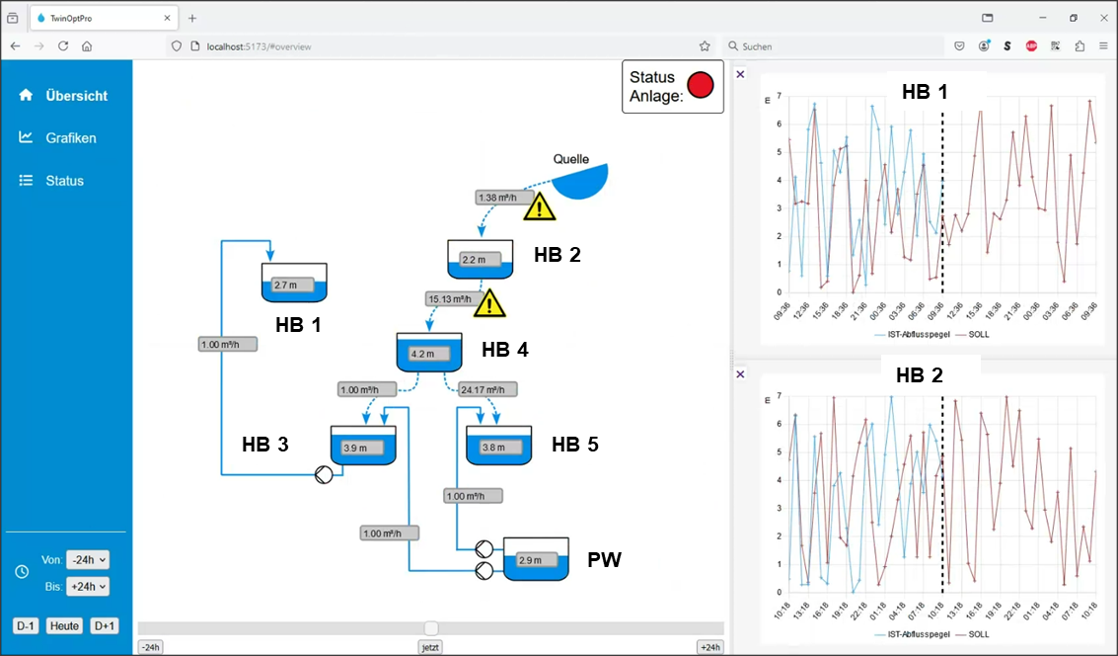

Das Dashboard-System bildet das zentrale Informations-, Steuerungs- und Kontrollsystem. Es bildet eine funktionale Einheit mit den Ereignis- und Alarmsystem.

Die Plattform wird anhand der folgenden zwei Use-Cases für das Trinkwasserversorgungssystem der SW Bühl getestet und evaluiert:

- Energetische Optimierung als Beitrag zur Klimaneutralität

- Optimierung der Trinkwassergewinnung und -aufbereitung (Wasserenthärtung)

Die Arbeiten und (Teil-)Ergebnisse des Projekts sollen frühzeitig einem breiteren Publikum bekannt gemacht werden. Vorgesehen sind dazu Veröffentlichungen in Fachzeitschriften und im Web, Präsentationen in Fachgremien. Außerdem sollen in regelmäßigen Abständen im Rahmen von Workshops aktuelle Projektergebnisse auch anderen Wasserversorgern vorgestellt werden.

Ergebnisse

Im Rahmen des Vorhabens wurde eine Online-Plattform zur Betriebsoptimierung von Wasserversorgungssystemen entwickelt, die als wesentliche Bausteine folgende Komponenten enthält:

- Prognosetoolbox zur Vorhersage des zukünftigen Trinkwasserverbrauchs in den einzelnen Zonen und der Quellwasserverfügbarkeit in den Quelleinzugsgebieten

- Digitaler Zwilling des Trinkwasserversorgungsystem des Projektpartners Bühl

- Echtzeitoptimierungstoolbox für die Pumpensteuerung und Behälterbewirtschaftung

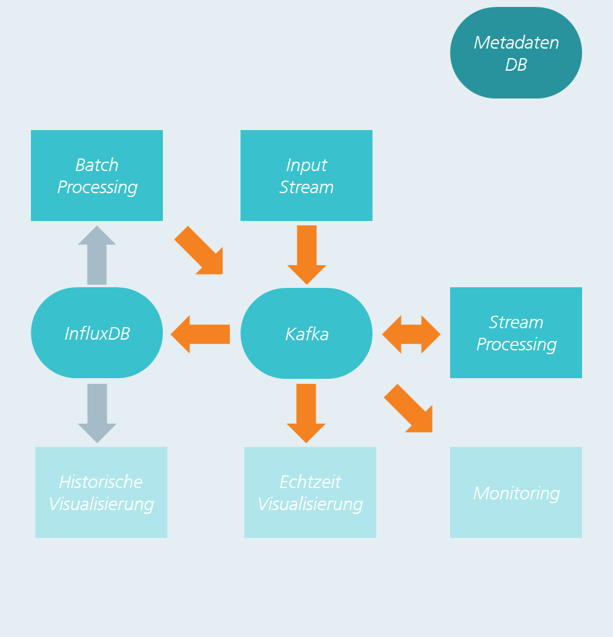

- Digitale Plattform, bestehend aus einer Kafka-Datenbank, über die sämtliche Komponenten miteinander kommunizieren und Daten austauschen, sowie einer Influx-Datenbank zur Speicherung historischer Daten.

- Online-Dashboards zur Visualisierung der vergangenen und des aktuellen Betriebszustands basierend auf Messdaten und der optimierten zukünftigen Fahrweisen. Für die Vergangenheit ermöglichen die Dashboards den Vergleich von prognostizierten und tatsächlichen Daten.

Ermitteltes Einsparpotenzial in der Pilotanwendung:

Die entwickelten Verfahren wurden für zahlreiche Tage aus der Vergangenheit durchgeführt und mit historischen Daten verglichen. Es konnten Kosteneinsparungen zwischen 5% und 60% der für Pumpen benötigten Energie erreicht werden. Die großen Unterschiede in den erzielbaren Einsparungen sind der Volatilität in den Strompreisen geschuldet, je nachdem wieviel regenerative Energie und wann diese zur Verfügung steht.

Die Verfahren sind prinzipiell auf andere Systeme übertragbar. Es bedarf im Einzelfall jedoch zunächst einer gründlichen Analyse des Versorgungsystems und der bisherigen Fahrweisen, um das mögliche Optimierungspotenzial zuverlässig einschätzen zu können. Von Bedeutung sind neben der Speicherkapazität der Behälter außerdem der aktuelle Strompreistarif des WVU, die zur Verfügung stehenden Messwerte, Restriktionen aus Not- oder Löschwasserversorgung etc.

Im Projekt wurde die Optimierung neben dem Trinkwassersystem der SW Bühl auch auf eine Pilotzone aus dem regionalen Versorgungssystem der Fernwasserversorgung Thüringen angewendet. Auch hier ergaben sich Einsparmöglichkeiten im niedrigen zweistelligen Prozentbereich.

Im Folgenden sind die Ergebnisse der Entwicklung der wichtigsten Komponenten der digitalen Plattform kurz dargestellt.

Veröffentlichungen

Wunsch, A.; Kühnert, C.; Wallner, S.; Ziebarth, M.: Urban Water Demand Forecasting Using DeepAR Models as Part of the Battle of Water Demand Forecasting (BWDF). Eng. Proc. 2024, 69, 25. https://doi.org/10.3390/engproc2024069025

Bernard, T.; Deuerlein, J.W.; Dresen, M.; Fischer, M.; Guth, N.; Höche, R.; Kuhnert, C.; Mastaller, C.; Rappold, G.; Schlolaut, G.; Wunsch, A; Ziebarth, M.: TwinOptPRO—Digital Platform for Online Pump Scheduling Optimization. Eng. Proc. 2024, 69, 94. https://doi.org/10.3390/engproc2024069094

Deuerlein, J.W.; Elhay, S.; Piller, O.; Fischer, M.; Simpson, A.R.: Modelling Variable Speed Pumps for Flow and Pressure Control Using Nash Equilibrium. Eng. Proc. 2024, 69,117. https://doi.org/10.3390/engproc2024069117

Kontakt

Dr.-Ing. Jochen Deuerlein

3S Consult GmbH

Büro Karlsruhe

Albtalstraße 13

76137 Karlsruhe

Telefon: +49-721-2039752-1

E-Mail: deuerlein@3sconsult.de